音部記号(おんぶきごう)とは五線紙の譜面の左端に書かれた記号で、その譜面上の音の高さの関係性を指定するもの。

こういう風に説明すると難しそうですけど、楽譜に書かれた音符がドとかミとか何の音なのか分かるように示してくれる記号のことです。

1番よく知られたものはト音記号ですね。(🎼)

これは音楽にあまりなじみがない方でも見たことがあるはずです。

その次に知られたものと言えばヘ音記号。

ピアノをはじめとする鍵盤楽器やチェロ、ファゴットなどを演奏したことがある方なら、ヘ音記号もなじみ深いでしょう。

音部記号と言えばこの2種類だけと思われがち。

私も中学生まではト音記号とヘ音記号しか知りませんでした。

でも実はこの2つ以外にもあるんですよね。

しかも、ト音記号もヘ音記号もそれぞれ1つだけじゃなくていくつか種類があるんです。

今回は音部記号の種類をご紹介しましょう。

音部記号の種類は大きく分けて3つ

楽譜を読む上で欠かせない音部記号。

5線譜上に音符だけが書かれていても、音部記号がないとそれがソなのかレなのか何の音か分かりません。

音部記号は、大きく分けて次の3種類があります。

| ト音記号(高音部記号) |  |

| ハ音記号(中音部記号) |  |

| ヘ音記号(低音部記号) |  |

細かく分けるともっとたくさんあるのですが、大まかにはとりあえずこの3つです。

ト音記号は1番良く見られるもので、ヘ音記号はピアノの左手用の譜面でよく見られるものですね。

でも、ハ音記号は初めて見た、という方もいるかも知れません。

形もなんか変わってて、初めて見た人からすると、取っつきづらそうに見えるかもしれません。

ではト音記号から1つずつ見ていきましょう。

1番の基本「ト音記号」

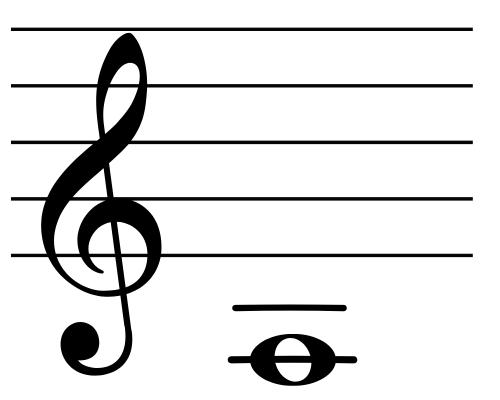

ト音記号は、譜面上で「ソ(日本語の音名でト)」の位置を表す記号です。

ソの音と言っても低い音から高い音までソはたくさんありますが、ピアノ鍵盤上の1番真ん中のソの位置を指します。

ト音記号の種類は次の2つ。

- 小バイオリン記号

- バイオリン記号

では、小バイオリン記号から説明していきます。

バロックで使われた「小バイオリン記号」

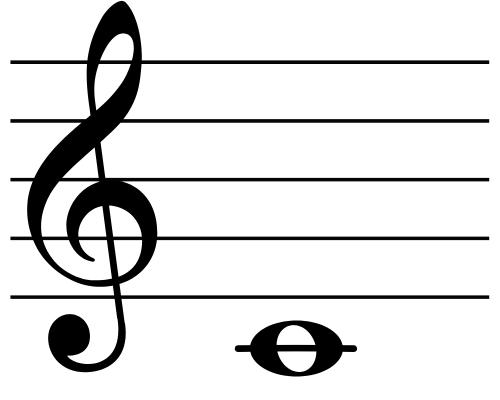

| 小バイオリン記号(記号の渦巻きの始まりが五線紙の1番下《第1線》) |  |

パッと見、よく見られる一般的なト音記号と同じように見えますが、記号の渦巻きの始まりの位置が五線紙の1番下《第1線》になっています。

それで、先程「ト音記号は譜面上でピアノ鍵盤上の「ソ」の位置を表す」と書きましたけど、この記号でどうやってソの位置を表すの?って思いますよね。

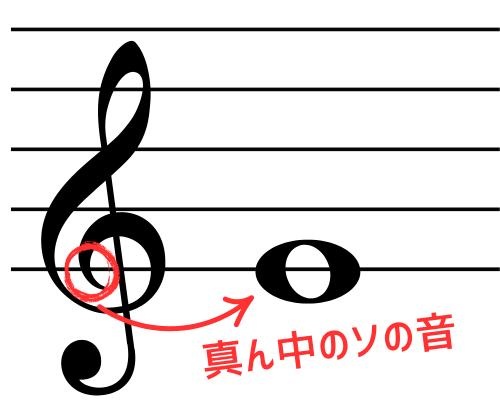

それは、下の図を見ると分かります。

赤丸で囲んだ渦巻きの始まりのところが、ピアノ鍵盤上の真ん中のソを指します。

そう考えると、下から2番目の線上《第2線上》の音符は、ソよりも3度上の「シ」の音となります。

(シはソの3度上?音程について知りたい方は音程の初級が学べるこちらの記事をどうぞ。)

通常のト音記号とは楽譜の読み方が違うので、慣れないとややこしいです。

ですが、この小バイオリン記号は主にバロック時代に使われていたもので、今日ではあまり使われません。

良かったですね。

ややこしい読み方の記号はなるべく少ない方がいいですから。

では次に、バイオリン記号を見ていきます。

通常のト音記号はコレ「バイオリン記号」

|

バイオリン記号 (記号の渦巻きの始まりが五線紙の下から2番目《第2線》) |

|

これが普段よく見る1番メジャーな記号ですね。

別名「トレブル記号」とも言われます。

小バイオリン記号と違って、渦巻きの始まりが下から2番目の線《第2線》になっています。

小バイオリン記号もト音記号の中の1つの種類ですが、現在はほとんど使われませんし、ト音記号といえばこのバイオリン記号のことを指します。

元はバイオリンの楽譜のための記号でしたが、現在ではそれ以外の多くの楽器の楽譜に使われています。

赤丸で囲んだ渦巻きの始まりのところが、ピアノ鍵盤上の真ん中のソです。

そして、ソは日本語の音名で「ト」。

小バイオリン記号・バイオリン記号はソ(ト音)の位置を示す記号なので、「ト音記号」と呼ばれるんですよね。

(ソは日本語で「ト」と言いますが、音名の読み方について詳しく知りたい方は色んな国の音名の読み方が学べる記事を読んでみて下さい。)

次はハ音記号を見ていきましょう。

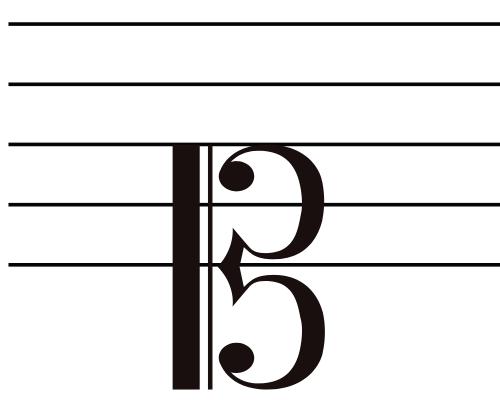

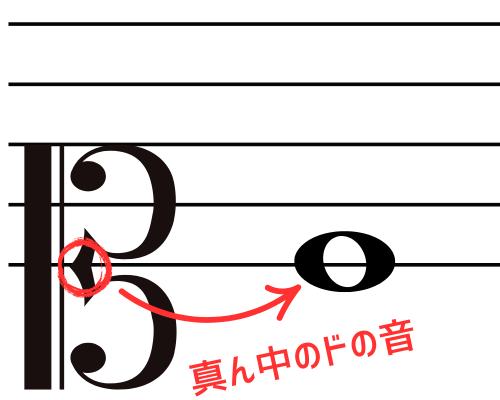

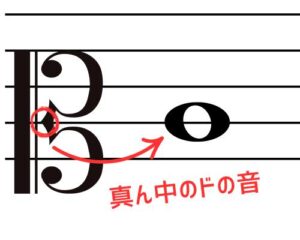

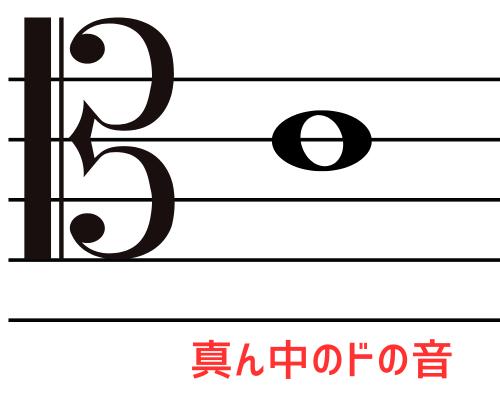

ドの音を表す「ハ音記号」

ハ音記号は、譜面上で「ド」の位置を表す記号。

ピアノ鍵盤上の1番真ん中のドの位置を指す記号なんです。

上の画像の赤丸印が、真ん中のド。

ド(日本語でハ音)の位置を指す記号なので、「ハ音記号」と呼ばれます。

ハ音記号の種類は主に次の4つがあります。

- ソプラノ記号

- メゾソプラノ記号

- アルト記号

- テノール記号

では1つずつ見ていきましょう。

バロックで使われた「ソプラノ記号」

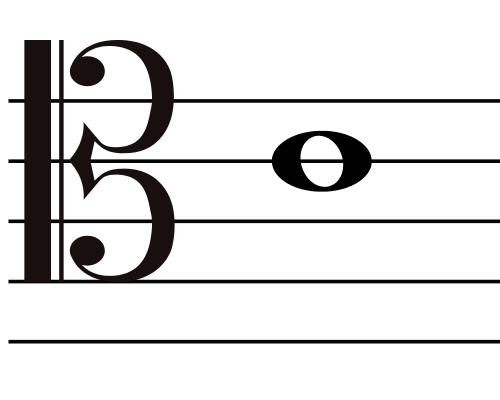

|

ソプラノ記号 (記号の中央が五線紙の1番下《第1線》を指している) |

|

「記号の中央が五線紙の1番下《第1線》を指している」と書きましたが、この指している位置が「真ん中のド」を表しているんですよね。↓

赤丸で囲んだ”ツン”とした形のところが、ピアノ鍵盤上の真ん中のドを指します。

そう考えると、下から2番目の線上《第2線上》の音符はドよりも3度上の「ミ」の音。

ソプラノ記号はバロック時代によく使われたもので、ソプラノ声部や鍵盤楽器の高音部を示すために用いられました。

現在ではあまり使われませんが、音楽史などを学ぶ上では重要な記号の1つで、音楽理論の勉強や古い時代の楽譜を読むときに必要となってきます。

楽譜マスターを目指すならば、この知識を押さえておきましょう。

次はメゾソプラノ記号を見ていきます。

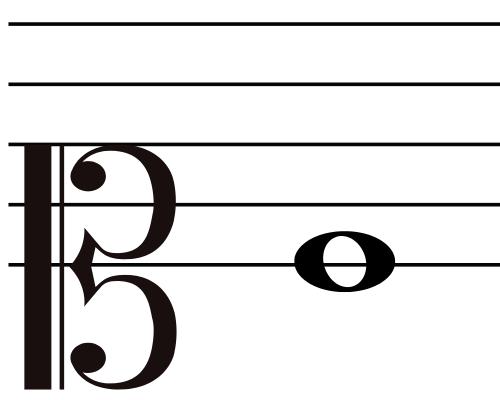

ルネサンスで使われた「メゾソプラノ記号」

|

メゾソプラノ記号 (記号の中央が五線紙の下から2番目《第2線》を指している) |

|

|

|

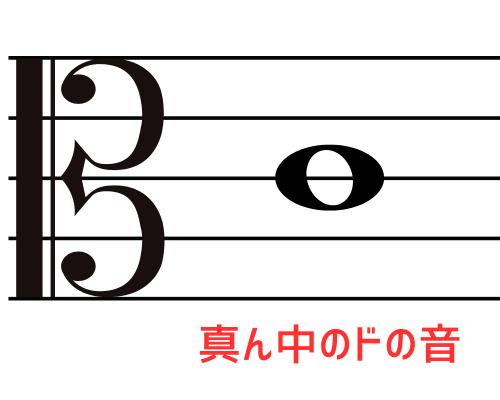

真ん中のドの音符も一緒に書いてみました。

ソプラノ記号と違って、記号の中央の”ツン”とした部分が、五線紙の下から2番目《第2線》を指していますね。

ここがピアノ鍵盤上の真ん中のドです。

この記号もソプラノ記号と同じで現在はほぼ使われませんが、古典派以前の楽譜(特にルネサンス期やバロック初期の声楽曲)などで使用されました。

現在では、色んな音部記号を理解するための音楽の学習材の1つとして、または移調楽器の表記を目的として使われることもたまにあります。

次はアルト記号を見ていきましょう。

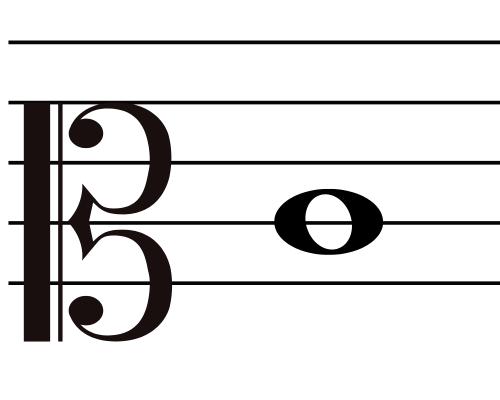

1番メジャーなハ音記号「アルト記号」

|

アルト記号 (記号の中央が五線紙の中央《第3線》を指している) |

|

これも真ん中のドの音符を一緒に書きました。

記号の真ん中の”ツン”とした部分が、五線紙の中央《第3線》を指していて、ここがピアノ鍵盤上の「真ん中のド」を表しています。

一般的なハ音記号と言えばこのアルト記号のことを指し、主にビオラの楽譜で使われ、アルトトロンボーンの楽譜にも使われる記号です。

アルト記号は、別名ビオラ記号とも言われます。

この記号も普通のト音記号(バイオリン記号)の楽譜と読み方が違いますが、普通のト音記号の楽譜がスラスラ読める人ならアルト記号は結構読みやすいですよ。

普通のト音記号よりも音を1つ上げて読めばいいだけですからね。

例えば、第3線上の音符はト音記号だったら「シ」ですけど、アルト記号の場合はそれを1つ上げて「ド」と読めばいいんです。

かと言って、スラスラ読むにはそれなりの訓練が必要ですけど。

いつもアルト記号の譜面を読んでいるビオラ奏者の方、尊敬します。

次はテノール記号を見ていきましょう。

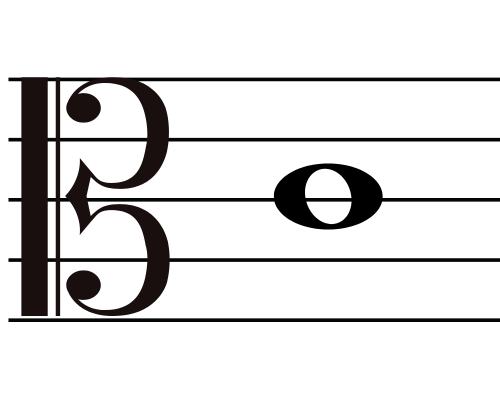

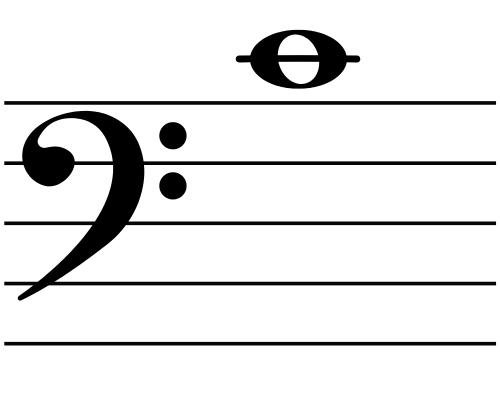

テナートロンボーンで使われる「テノール記号」

|

テノール記号 (記号の中央が五線紙の上から2番目《第4線》を指している) |

|

テノール記号は、中央の”ツン”とした部分が五線紙の上から2番目《第4線》を指していますが、ここがピアノ鍵盤上の「真ん中のド」。

昔は合唱のテノール声部を表す記号として使われていましたが、現在では普通のト音記号(バイオリン記号)が使われるようになりました。

現在この記号が使われるのは、オーケストラのテナー・トロンボーンの楽譜。

その他、ファゴットやチェロの高音域を記譜する際にも用いられます。

次はヘ音記号を見ていきましょう。

低音部を表す「ヘ音記号」

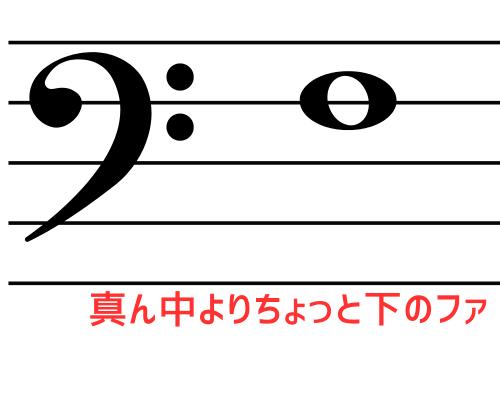

ヘ音記号は、譜面上で「ファ」の位置を表すのに使われる記号。

ファ(日本語でヘ)の位置を指す記号なので、「ヘ音記号」と呼ばれます。

で、ピアノ鍵盤上のどの辺のファかと言うと、真ん中より少し下の位置を指すんですよね(下の画像の赤丸印を参照して下さい)。

ヘ音記号には主に次の2つがあります。

- バリトン記号

- バス記号

では、バリトン記号から見ていきましょう。

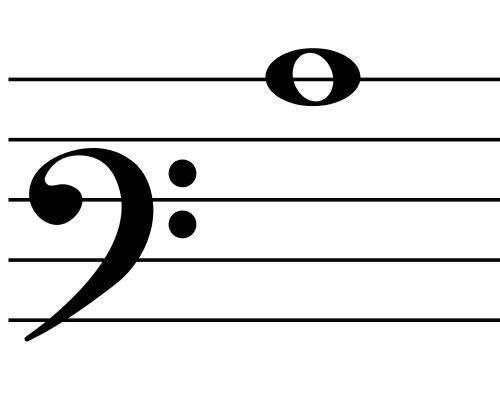

バリトン楽器で使われた「バリトン記号」

|

バリトン記号 (記号の右横の丸印2つが、五線紙上の真ん中の線《第3線》を挟んでいる) |

|

この記号を見て「あ、よく見るヘ音記号じゃん」と思われた方、違います。(ちなみに、よく見られるヘ音記号は、この次にご紹介する「バス記号」です)

バリトン記号は、記号の右横にチョンチョンと書かれた2つの丸の間に挟まれた線上の音が、真ん中よりも少し下の「ファ」の位置を表します。

この記号は、昔の時代にバリトン楽器(バリトン・ホーンやバリトン歌手の声域など)の楽譜を記すために使われていました。

しかし現代では、次にご紹介するバス記号、または必要に応じてバイオリン記号(通常のト音記号)で書かれるようになったため、バリトン記号はほぼ使われていません。

でも、古い楽譜を読んだり、音楽理論の歴史を学ぶ上では役立ちますし、音楽オタクとして自慢も出来ますよ。

楽譜マスターとして頭に入れておきたい知識です。

通常のヘ音記号を指す「バス記号」

通常ヘ音記号と言われているものは、この「バス記号」のことを指します。

このバス記号の右横に書かれた2つのチョンチョン丸は、五線紙の上から2つ目の線(第4線)を挟んでいます。

なので、この第4線上の音符が真ん中よりちょっと下の「ファ」。

この記号は現在もいっぱい使われていますね。

ピアノ等の鍵盤楽器の左手の楽譜は、主にこの記号によって書かれていますし。

ピアノ以外ですと、弦楽器のチェロや木管楽器のファゴットの楽譜もこの記号が多く用いられています。

各音部記号で真ん中の「ド」を表すと?

では、ピアノ鍵盤の真ん中のドを、ご紹介した8つの記号で示してみましょう。

|

|

| 「ソ」を示すト音記号 | |

| 小バイオリン記号 |  |

| バイオリン記号 |  |

| 「ド」を示すハ音記号 | |

| ソプラノ記号 |  |

| メゾソプラノ記号 |  |

| アルト記号 |  |

| テノール記号 |  |

| 「ファ」を示すヘ音記号 | |

| バリトン記号 |  |

| バス記号 |  |

高音部の小バイオリン記号から低音部のバス記号まで、音符の位置が五線紙上でだんだん上の方になっています。

各音部記号によって主として表す音域が異なる、という事がよく分かると思います。

全ての音部記号を、同じ音で示してみると違いが分かりやすいですね。

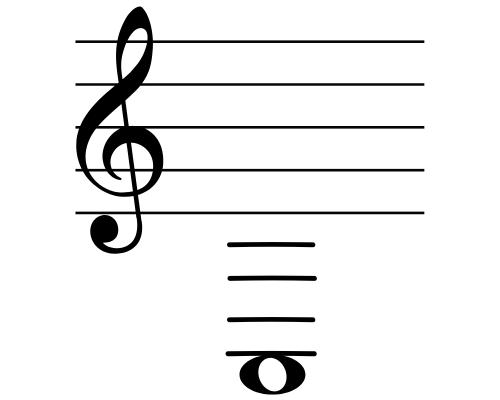

なぜ色んな音部記号があるの?

音部記号は、それぞれ高音域担当・中音域担当・低音域担当に分かれていて、各音部記号によって主として表す音域が異なります。

もし高音部担当のバイオリン記号(通常のト音記号)しかなかったら、低い音を表すのに五線の下に多くの加線(五線からはみ出して書かれる短い線)を書く必要があります。

例えば、バイオリン記号(通常のト音記号)で真ん中より1オクターブ下のドの音を表すと、下の図のようになります。

下に何本線引くの~って感じですよね。

音符を読むのも大変ですし、見た目もごちゃごちゃしてしまいます。

こういう事なるべくをなくすために、色んな音部記号があるんです(例外もありますが)。

でも、小バイオリン・ソプラノ・メゾソプラノ・バリトン記号などは、時代と共にほとんど使われなくなりました。

現在は、主にバイオリン記号(一般的なト音記号)・アルト記号・テノール記号・バス記号(一般的なヘ音記号)の4つが用いられます。

まとめ

今回は、楽譜を読む上で欠かせない音部記号の種類についてご紹介しました。

ト音記号、ハ音記号、ヘ音記号、まるで暗号のようですが、これらは音の高さを示してくれる大事な鍵。

音部記号がなくてただ音符だけ書かれていても、楽譜は読めませんからね。

もしあなたの周りにビオラを弾く方がいたら、その人が使用している楽譜をのぞいて見て下さい。

きっと、今日ご紹介したアルト記号で書かれた楽譜を使っているはず。

今回の記事によってあなたの音楽知識がワンランクアップし、「楽譜マスター」という称号を手にしました。

この新たな知識を武器に、音楽の世界をもっとディープにそして愉快に探求しちゃいましょう!